السياحة في الإسلام

الشيخ حسين الخشن

السياحة نشاط إنساني متنوع الأهداف والغايات فهو وسيلة من وسائل الترفيه والمعرفة ومصدر من مصادر التمويل تعتمدها دول كثيرة في تنشيط وتنمية اقتصادها، وقد انشأت الدولة الحديثة لهذه الغاية وزارة باسم وزارة السياحة وظيفتها العمل على تعزيز ودعم النشاط السياحي، ومحاولة جذب السياح بشتى الأساليب، وتعيين وتهيئة أماكن خاصة لتكون مراكز سياحية.

والسؤال: ماذا عن موقف الإسلام من السياحة؟ وهل يشجع الأنشطة السياحية؟ أم يقف منها موقفاً سلبياً؟

أنواع السياحة وأهدافها

يمكن تنويع السياحة وتقسيمها باعتبارات عدة، فهي بلحاظ الهدف تنقسم إلى:

1- سياحة ترفيهية: يهدف صاحبها إلى التنزه والاستجمام، وهي السياحة الرائجة في زماننا.

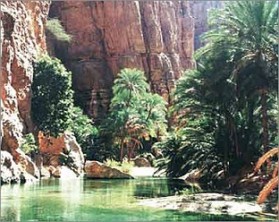

2- سياحة معرفية تأملية: تهدف إلى اكتساب المعرفة واستكشاف العالم وأسرار الطبيعة.

3- سياحة روحية دينية: وهدفها إمّا زيارة مكان مقدس للتعبد فيه وأداء طقس ديني معين، وإمّا الابتعاد عن الناس والانقطاع إلى الله من خلال السير في البلدان، كما هو الحال في سياحة المتصوفين والزهاد.

كما أنّها – أعني السياحة – بلحاظ الموقف الإسلامي تنقسم إلى سياحة محللة وأخرى محرمة، وسيأتي مزيد بيان لذلك، وفيما يلي نتعرض لهذه الأنواع من السياحة مع بيان الموقف الإسلامي منها.

1- السياحة الترفيهية

انسجاما مع واقعيته التي تراعي مختلف الحاجات الإنسانية وتوازن بين متطلبات الجسد والروح، وحاجات الدنيا والآخرة، فقد أقرّ الإسلام بحاجة الإنسان إلى الترفيه عن نفسه والتخفيف من أعباء الحياة وضغوطها ورتابة العمل وقساوته، "إنّ القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم"، وحرصاً منه على الخروج من حالة الملل هذه التي تصيب الجسد والروح معاً فقد أحلّ الإسلام مختلف الأنشطة الترفيهية التي لا تسيء إلى إنسانية الإنسان ولا تنافي القيم الأخلاقية، وشجع الأعمال الرياضية المختلفة كالرماية والسباحة والسباق وركوب الخيل وغيرها من الأنشطة البدنية والفكرية، وهكذا لم يمانع من القيام بمختلف الأنشطة الفنيّة الهادفة ولم يحظر اللهو البريء بما يتضمن من مزاح ومرح ومفاكهة وغيرها.

وفي هذا السياق يأتي موقفه الإيجابي من النشاط السياحي الترفيهي الهادف إلى الاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلاقة أو الاستئناس بمباهجها وزينتها وجمالها بغية الترويح عن النفس كما أسلفنا، قال تعالى وهو يبين الهدف من خلق الحيوانات: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون* ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون* وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلاّ بشقّ الأنفس إنّ ربكم لرؤوف رحيم* والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون} [النحل 5-8]، حيث يلاحظ أنّه تعالى ذكر أنّ للأنعام نوعين من الفوائد:

1- الفوائد المادية المعروفة وهي الاستفادة من لحومها {ومنها تأكلون}، أو جلودها وأصوافها {لكم فيها دفء}، أو من ظهورها {وتحمل أثقالكم}، {لتركبوها}.

2- هناك الفوائد الترفيهية والجمالية {لكم فيها جمال} {وزينة}.

والفائدتان المذكورتان نجد الإشارة إليهما في موضوع اللباس أيضاً، قال تعالى: {يا بني آدم لقد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير}، فاللباس ليس له وظيفة مادية فحسب، وهي التستر ومواراة الجسد أو التوقي من البرد والحر، بل له أيضاً وظيفة جمالية أشير إليها صريحاً من خلال كلمة {وريشاً}، لأنّ الريش كناية عن التزين والتجمل باللباس.

وهكذا فقد حرص القرآن الكريم على بيان الفوائد الجمالية المعنوية – كما الفوائد المادية – في خلق السماوات والأرض قال سبحانه: {ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين} [الحجر 16، وراجع سورة ق 6]، وقال عزّ من قائل: {والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج} [ق 7، وراجع سورة الحج 5].

وقال أيضاً: {أمّن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون} [النحل 6].

فالزينة والبهجة والنضارة المشار لها في هذه الآيات هي أغراض أساسية مقصودة لله سبحانه في خلق السماوات والأرض على أتم صورة وأبهى هيئة.

وخلاصة القول: إنّ الإحاطة بنصوص الإسلام ومقاصده لا تدع مجالاً للشك بأنّه يشجع مختلف الأنشطة التي تبعث على السرور وتجديد الحيوية والراحة النفسية والجسدية، وتساهم في رفع الكآبة والقلق والتوتر، وليس صحيحا بل لا يمت إلى الإسلام بصلة الإيحاء أو التصور الذي يقدمه البعض عن الإسلام – عمداً أو جهلاً – بأنّه يرفض الفرح والاستمتاع بملذات الدنيا والاستئناس بمباهجها وأنّه دين ينشد الإنزواء والعزلة والابتعاد عن كل أشكال الفرح واللهو.

الأئمة وطلب النزهة

ولعل من أوضح الشواهد التي تدحض التصور المذكور الذي نراه مسيطراً حتى على بعض المنتسبين للإسلام هو سلوك وسيرة قادة الإسلام وعظمائه وعلى رأسهم النبي (ص) وأئمة أهل البيت (ع) فقد عرف عن النبي (ص) أنّه كان يمازح أصحابه ويحب استماع الطرفة اللطيفة والمزحة الظريفة، وهذا ما عرف عن أمير المؤمنين (ع) أيضاً، حتى أنّ البعض من خصومه لم يجد فيه مطعناً إلاّ أنّ فيه دعابة! وهكذا نجد أنّ الأئمة (ع) كانوا ورغم عصمتهم لا يتجنبون الخروج في النزهات الترفيهية، فقد ورد في الحديث الصحيح عن بعض أصحاب الإمام الصادق (ع) أنّه قصده إلى بيته فوجده قد انتقل منه إلى منزل أخيه عبد الله بن محمد، فذهب الرجل إلى منزل أخيه ولمّا سأله عن السبب في تحوّله إلى هذا المنزل قال (ع): "طلب النزهة" 1، ويستفاد من رواية أخرى أنّ الإمام الرضا (ع) كان يخرج إلى التنزه مع خدمه وعياله ويأخذون معهم حيواناً (خاروفاً أو شاة) بقصد ذبحه وأكل لحمه .2

سياحة رخيصة!

أجل لا بدّ من التنبيه إلى أنّ السياحة قد تنحرف عن أهدافها الترفيهية البريئة والمشروعة وتتحول إلى وسيلة فساد وإفساد في المجتمع، كما هو الحال في السياحة التي تعتمد على الجنس التجاري وإشاعة الانحراف وتعاطي المحرمات كالمخدرات وسواها، ومع الأسف الشديد لقد راج سوق هذه السياحة وأصبحت الكثير من الدول التي تعتمد عليها في اقتصادها وتوفر للراغبين بذلك كافة التسهيلات والظروف الملائمة، ومن الطبيعي أن يحارب الإسلام هذا النوع من السياحة لمنافاته للأخلاق والقيم ولكونه مهيناً للإنسان ومسيئاً لكرامته.

2- السياحة الثقافية

النوع الثاني من السياحة هو السياحة الثقافية، وهي تهدف إلى اكتشاف مجاهل الكون وقوانينه الكلية، وسننه الحاكمة وأسراره المحيّرة، وكائناته الحية المتنوعة، وطبيعته الخلابة وما فيها من كنوز ورموز، وما تحويه من ثرواته برية أو بحرية.

المفهوم والغايات

إنّ هذا النوع من السياحة يفتح أمام الإنسان أبواباً كثيرة في كيفية التعامل مع الطبيعة والاستفادة من ثراتها بما يحفظ للحياة استقرارها وتوازنها ويجنب البشرية الكثير من الكوارث والويلات، ولذا كان من الطبيعي أن يحثّ ويشجع عليه الإسلام بل ربما كان في بعض الحالات من الواجبات الكفائية، وتشير إلى هذا النحو من السياحة بعض الآيات الكريمة من خلال تأكيدها على كون الأرض مذللة ومسخرة لبني الإنسان، وما عليهم إلاّ أن يسيروا في مناكبها ويكتشفوا أسرارها ويستفيدوا من خيراتها، بعيدا ًعن الإفساد والعدوان، قال تعالى: {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور} [الملك 15].

وهناك هدف آخر للسياحة المعرفية يتصل بالتاريخ ومعرفة أحداثه وقوانينه، على اعتبار أنّ التعرف على الأمم البائدة والحضارات المنصرمة يتم من خلال الوثائق التاريخية الحيّة المتمثلة بالنقوش أو الآثارات وبقايا المنازل والقبور والمعابد وغير ذلك، فهي خير دليل على حياة تلك الأمم وحضارتها وما تمتع به من وعي وثقافة، كما قال الشاعر:

تلك آثار تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار

وربما يشير إلى هذا المعنى من السياحة قول الإمام علي (ع) في وصيته للإمام الحسن (ع): "إي بني إني وإن لم أكن عمرّت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرّت في اخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم.." .3

وقد عرف بعض العلماء بلقب أو وصف "الرحالة" بسبب قيامهم بالرحلات والسفرات المتنوعة إلى شتى أصقاع الأرض وبلدان العالم، وقد قاموا بتوثيق مشاهداتهم في كتب خاصة عرفت بكتب الرحلات وصفوا فيها الناس وأديانهم وأنماط حياتهم ومعيشتهم كما تحدثوا بشكل تفصيلي عن كل ما رأت أعينهم فتحدثوا عن الجبال والتربة والحجر والشجر والحيوان والأنهار والبحار، واشتهر من هذه الرحلات رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة وغيرها، وهكذا برز لدينا أدب خاص في هذا المجال عرف بأدب الرحلات.

3- السياحة الروحية

ويبقى النوع الثالث من السياحة وهو السياحة الروحية والدينية التي تهدف إلى تحقيق غاية دينية وأخلاقية سامية كالاعتبار والاتعاظ الحاصل من خلال السير في الأرض وملاحظة آثارالأمم البائدة والمدن الخاوية على عروشها والتأمل في قصور ومساكن الظالمين وقبورهم الدارسة وعظامهم النخرة، فإنّ هذا النوع من السياحة يوقظ القلوب الغافلة والضمائر الميتة ويعيد الإنسان إلى رشده وتوازنه ويبعده عن الظلم والغرور والأحقاد الضيقة، قال تعالى: {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين} [النمل 69]، وقال عز وجل: {أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} [الروم 9].

كما إنّ السياحة الروحية المتأملة في آفاق السماوات والأرض تفتح عقل الإنسان على الخالق وصفاته وأسمائه فيرى ربه بعين القلب والبصيرة ويدرك عظيم قدرته وبالغ حكمته، لأنّ هذا الكون الفسيح المتناسق المتناغم لا يكشف عن وجود الخالق فحسب، بل يكشف ويدل على وحدانيته، باعتبار أنّ وحدة النظام تدل على وحدة المنظم، كما يكشف أيضاً عن الحكمة البالغة والعلم اللامتناهي لمدبر هذا الكون. قال تعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور} [الحج 46]، وقال أيضاً: {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إنّ الله على كل شيء قدير} [العنكبوت 20].

سياحة الحج والزيارة

إلى ذلك فإنّ هناك رحلة دينية روحية خاصة أوجبها الإسلام على المسلم المستطيع وهي رحلة الحج الهادفة – من ضمن ما تهدف إليه – إلى غسل القلوب والأرواح من أدران الذنوب والخطايا وتطهير النفوس والعقول من كل أشكال الغل والحقد والشنآن، ولا تبتعد زيارة النبي أو الأئمة من أهل بيته مما ورد الحث والتأكيد عليه في الروايات عن هذا السياق، فإنّ هدف الزيارة ليس هو مجرد توجه الناس للتعلق بالقبور والأضرحة وتقديسها والتبرك بها، بل هدفها أعمق من ذلك بكثير وهو أن يعتبر الزائرون ويتعظوا ويتزودوا روحياً ويعملوا على التحلي بأخلاق صاحب القبر واستحضار تعاليمه وهديه.

السياحة الروحية المحرمة

ويجدر التنبيه إلى أنّ ثمة نوعا ًمن السياحة الروحية يعتبر عملاً غير مشروع في الإسلام، وهي السياحة المترهبة، قال رسول الله (ص): "لا سياحة ولا تبتل ولا ترهب في الإسلام" 4، وقال (ص) فيما روي عنه: "ليس في أمتي رهبانية ولا سياحة ولا زم – يعني سكوت-" .5

إنّ السياحة المنهي عنها في الروايات وسواها ليست هي السياحة الترفيهية أو الثقافية بل هي السياحة المعروفة عند بعض الصوفية المتمثلة بالسفر وقطع المسافات والهيام على وجه الأرض بهدف الترهب والانقطاع إلى الله تعالى، مترافقاً ذلك مع اجتناب الدنيا وملذاتها والابتعاد عن الأهل والعيال.

وتفسير السياحة المنهي عنها بهذا المعنى فضلاً عن كونه مجمع عليه بين علماء المسلمين 6، فهو ما تشهد به الروايات نفسها، ومن أوضحها دلالة على ذلك ما روي عن الصحابي عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول الله (ص): "إنّ نفسي تحدثني بالسياحة وأن ألحق بالجبال، قال (ص): يا عثمان لا تفعل، فإنّ سياحة أمتي الغزو والجهاد" .7

وفي حديث آخر رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر قال: "سألته عن الرجل المسلم هل يصلح أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لا يخرج منه؟ قال: لا".

ويبدو أنّ السياحة الترهبية قد عرفت قبل الإسلام، ولما أراد بعض المسلمين ممارستها رفض النبي (ص) ذلك وعمل على مواجهتها، انطلاقاً من رفض مبدأ الترهب والانقطاع عن الحياة، لذا نراه (ص) يؤكد تارة: على أنّ سياحة أمته في الجهاد كما مر، وطوراً: بأنّ سياحة أمته لزوم المساجد وانتظار الصلاة كما في حديث آخر 8، وثالثة: بأنّ سياحة أمته في الصيام .9

ويرى بعض العلماء أنّ السياحة الترهبية كانت مستحسنة في شريعة عيسى (ع) 10، يقول العلامة الطريحي في مجمع الطريحي في مجمع البحرين (مادة سيح): "كان من شرائع عيسى (ع) السيح في البلاد"، ولكن يبدو أنّها انحرفت عن مسارها وتعدت الحدود المشروعة كما يظهر من قوله تعالى: {ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلاّ ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها} [الحديد 27].

إلاّ أنّ الإسلام طوّر مفهوم السياحة رافضاً السياحة الترهبية 11 معتبراً أن السياحة تكون بالجهاد أو بالصيام أو بالتأمل في خلق الله، وتفسير السياحة بالصيام هو أحد الوجوه المذكورة في تفسير قوله تعالى: {التائبون العابدون الحامدون السائحون..} [التوبة 110]، وقوله سبحانه: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأذكار} [التحريم 5]. وقد ورد في بعض الروايات ما يؤكد صحة التفسير المذكور 12، بيد أنّ هناك وجهاً آخر في تفسير السياحة في الآيتين المذكورتين وهو أنّ المراد بها السير إلى مساكن ذكر الله وعباداته كالمساجد والمعابد كما يستقرب العلامة الطبطبائي .13

1-وسائل الشيعة ج16 ص46.

2-راجع المصدر السابق.

3-نهج البلاغة.

4-الجامع الصغير ج2 ص746.

5-وسائل الشيعة ج11 ص344.

6-راجع على سبيل المثال: عمدة القاري ج14 ص79، وكشف القناع للبهوتي ج1 ص618.

7-تهذيب الأحكام ج6 ص122، ونحوه ما في سنن أبي داوود ج1 ص557.

8-راجع مستدرك الوسائل ج3 ص309.

9-المصدر نفسه ج16 ص55.

10-راجع: بحار الأنوار ج7 ص245، وشرح أصول الكافي ج8 ص85.

11-نسب إلى الشيخ الدين العاملي أنّه ساح في البلدان ثلاثين سنة (بحار الأنوار ج106 ص109) فلو صح ذلك فإنّ المرجح إنّ سياحته لم تكن من النوع المنهي عنه كيف وهو الفقيه الجليل العارف بالكتاب والسنة، فربما كانت سياحته بهدف الالتقاء بالعلماء وأرباب الفضل وزيارة الأماكن المقدسة، لأنّه وكما أفاد بعض العلماء من البعيد أن يهدر الشيخ البهائي ثلاثين سنة من عمره في مجرد

السياحة لا سيما مع كثرة مشاغله واهتمامه بالدرس والتدريس والتأليف ومراجعات عامة الناس إليهم في شؤون دينهم (راجع: مقدمة نهاية الدراية ص41).

12-راجع: الكافي ج5 ص15.

13-راجع: الميزان ج9 ص396.