رفض المنكر: بين الفريضة الدينية والحرية الشخصية

الشيخ حسين الخشن

رفض المنكر: بين الفريضة الدينية والحرية الشخصية

من التحديات التي تواجه العاملين في هذه المرحلة تحدي مواجهة المنكر، حيث تبرز عدة أسئلة على هذا الصعيد من أهمّها: لماذا علينا أن نواجه المنكرات؟ وكيف نوفق بين فكرة النهي عن المنكر وبين مفهوم الحرية الشخصية؟ وهل من الضروري أن نجمد على الأساليب التقليدية في عملية المواجهة أم أن المسألة متحركة ومرنة؟

هذه الأسئلة وسواها سوف نقدم الإجابة عليها في المحاور التالية:

المحور الأول: المنكر أنواعه وانتشاره

إن وجود المنكرات في حياة الناس هو أمر لا يحتاج إلى مؤونة الإثبات والاستدلال، فمنذ وُلد الإنسان وُلد معه استعداد فعل المنكر، عنيت بذلك الغريزة التي قد تنحرف عن مسارها وتتحكم بصاحبها، فتسيطر عليه المطامع والأهواء، ويتقدم صوتها على صوت العقل ونداء الضمير. ولم يحتج الأمر إلى أكثر من وجود شخصين ( وهما ابنا آدم ) على وجه البسيطة ليحسد أحدهما أخاه، ثمّ يعدو عليه ويقتله، وهكذا أخذ المنكر في الانتشار والتوسع، وتعددت مشاربه وأنواعه وأصبحت له منابر ومدارس، ولكل واحدة من هذه المدارس مزايا خاصة. وتوضيحاً لذلك نقول:

أولاً: أنواع المنكر

إنّ المنكر الذي يغزو المجتمعات الإنسانية بما في ذلك مجتمعنا الإسلامي، على أنواع عديدة ومختلفة:

-

فهناك المنكر الأخلاقي والمتمثل بكل أشكال الرذيلة التي يراد نشرها في المجتمعات بما يفقدها المناعة الأخلاقية.

-

وهناك المنكر الاقتصادي المتمثل بكل التجارات القائمة على أساس الظلم والمراباة والمقامرة.

-

وهناك المنكر الإعلامي الذي يضلل الرأي العام أو يروج للباطل أو للضعف والاستسلام أو ينشر الرذائل ويدعو للإباحية.

-

وهناك المنكر الاجتماعي المتمثل بكل الأفكار والممارسات الهدامة التي تساهم في تفكيك الأسر وبث التفرقة والأحقاد بين أبناء المجتمع الواحد.

-

وهناك المنكر السياسي المتمثل بالاحتلال والعدوان أو الاستبداد والطغيان، أو الفساد، ما يؤدي إلى إذلال الإنسان وقهره وسحق إرادته.

-

وهناك المنكر الفكري المتمثل بالمفاهيم المزورة التي تلّوث العقل وتكبله وتعيقه عن الإبداع والتحرر.

ثانياً: إدمان المنكر وانقلاب الموازين

ومن طبيعة المنكر وخصائصه أنّه إذا ارتُكِبَ مرةً تلو الأخرى دون رادع أو اعتراض وجاهر به البعض دون أن يلقى صدوداً، فإنّ ذلك سوف يكسر الحاجز النفسي تجاهه، ليس عند مرتكبه فحسب بل وعند الآخرين أيضاً، ليغدو مع الوقت أمراً مألوفاً ومعاشاً، حتى لو كنّا لا نزال نراه منكراً، ولكن إذا استمر السكوت على المنكر والتقاعس في مواجهته، فقد تتطور الأمور ونصل إلى مرحلة متقدمة من سيطرة المنكر، وهي مرحلة سقوط الغرابة والاستهجان عن ارتكابه، وبعبارة أخرى: لا يعود المنكر أمراً مألوفاً فحسب، بل لا يعود منكراً أصلاً، وقد تنقلب الموازين ويتحول المنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر، وهذا ما نبّه عليه الحديث النبوي الشريف، فقد روي عن أبي عبد الله الصادق (ع): "قال النبي (ص): كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟! فقال: نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟! قال: نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً"[1]. وقد حدثنا القرآن الكريم عن وصول بني إسرائيل أو طائفة منهم إلى هذا المستوى، قال تعالى: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [المائدة:79]، ويبدو أنّ الوجه في عدم تناهيهم عن المنكر هو أنهم أدمنوا فعله حتى صار أمراً عادياً وغير مستفز لمشاعرهم الدينية أو الأخلاقية.

مثال من الواقع

كان عامة البشر يرفضون حالة الشذوذ الجنسي ويرونها عملاً منكراً، وإذا مارسها البعض فهو يمارسها سراً كونه يقوم بعمل قبيح، ويدان ويعاقب على فعله، ثم تساهل الناس إزاء هذا العمل وغضّت بعض الدول النظر عن مواجهته وإدانته، بحجة حماية الحرية الشخصية للأفراد، وشيئاً فشيئاً جاهر الشاذون جنسياً بأفعالهم وأصبحت لهم نوادٍ يمارسون فيها ذلك العمل دون حساب أو رقيب، ثم تطوّر الأمر خطوة أخرى بفعل التراخي في مواجهة هذا العمل ونشوء جمعيات تنادي بحقوق الشاذين جنسياً، حتى وصل الأمر إلى نزع اسم الشذوذ عنه، فسمي هؤلاء بالمثليين، لأنّ تعبير "الشذوذ" فيه إهانة لكرامتهم واعتداء معنوي عليهم... وهكذا وصل الأمر في بعض البلدان إلى أن أصبح المنكر معروفاً! وغدت الأصوات الرافضة لهذا العمل هي الشاذة، وسُنَّت القوانين - في الغرب - التي تسمح بالارتباط "الشرعي" بين المثليين، وسَرَتْ العدوى إلى مجتمعاتنا وصرنا نشهد حالاتٍ من التجاهر بالشذوذ ونسمع أصوات تدعو إلى الاعتراف به وتناقش في حرمته شرعاً!

المحور الثاني: مواجهة المنكر: ضرورتها وأثمانها

والموقف الإسلامي في التعامل مع المنكر بكل أشكاله هو موقف واضح وحاسم، فهو يرفض – من حيث المبدأ – مهادنة المنكر أو القبول به، بل يدعو إلى مواجهته:

أولاً: القرآن والنهي عن المنكر

ونكتفي ببيان الموقف القرآني في المسألة، فقد نصّ القرآن الكريم على ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العديد من الآيات القرآنية، ونكتفي بذكر آيتين:

الآية الأولى: قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ [آل عمران: 110].

ويلفت النظر في هذه الآية المباركة أنها قدمت وصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله تعالى، في كلامها عن خيريّة الأمة الإسلاميّة، وهي بذلك تبين أن هذه الخيرية ليست أمراً اعتباطياً ولا عبثيّاً وإنّما هي منطلقة من أمرين أساسيين:

-

أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وهذا يبين ويدلل على محورية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خيرية الأمة وأفضليتها وتمايزها على غيرها من الأمم.

-

إيمانها بالله، ومع افتراض أنّ المخاطبين في الآية المباركة هم المسلمون {كنتم} فكيف نفهم دعوتهم للإيمان بالله كشرط للخيرية؟

الظاهر أنّ المقصود بالإيمان بالله هنا هو الإيمان العملي الذي يتجسد في سلوك الإنسان وحياته لا مجرد الإيمان الشكلي واللفظي والذي لا يغيّر في حياة الإنسان شيئاً، وهذا هو المراد بالإيمان الذي طلبه الله من الذين آمنوا في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا [النساء:136]. ولعل هذا هو السر في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله تعالى، فإن الإيمان بالله تعالى وترك الشرك لا يستقيم بغير طريق الدعوة إلى المعروف ( توحيد الله) والنهي عن المنكر (الشرك).

وإذا كانت خيرية الأمة مرتكزة على العنصرين المذكورين، فإنّها قد تنتزع من هذه الأمة إذا تقاعست عن الأخذ بهذين العمودين، كما هو حال الأمة منذ قرون طويلة.

الآية الثانية: هي قوله عز وجل: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران: 104].

وهذه الآية تدعو إلى ضرورة انبثاق جماعة من أبناء الأمة للقيام بعمل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنّ التصدي ليس عملية عشوائية، فهو يحتاج إلى معرفة المنكر والمعروف ومعرفة شروطهما وضوابطهما، وهذه المعرفة لا يتسنى لكل أفراد الأمة النهوض بها، لأنّها تحتاج إلى معرفة وتخصص، لذا كان لا بدّ أن يتفرغ لهذه المهمة طائفة من أفراد الأمة للقيام بذلك، دون أن يعني ذلك أنّ مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسؤولية طبقة كهنوتية معينة، بل هي مسؤولية عامة يقوم بها كل عارف ومتمكن، عارف بالمعروف والمنكر، ومتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن هنا فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - في المنظور القرآني - ليس حكراً على الرجل، وإنّما هو مسؤولية الرجل والمرأة معاً، قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71].

ثانياً: تحمل الأذى والنتائج

إنّ مواجهة المنكر ولا سيما عند انتشاره ليست عملية سهلة وبسيطة، فالمنكر لديه أسلحته المختلفة للدفاع عن نفسه، بل الهجوم على الطرف الآخر أيضاً، ولذا علينا أن نستعد للمواجهة. فقد يقتضي الأمر أن ندفع أثماناً على هذا الصعيد، وأن نُقابل بالصدود والتكذيب والاستهزاء والإيذاء، فلنوطن أنفسنا على التحمل والصبر في مواجهتنا المفتوحة للمنكر حتى لو شُتمنا ورجمنا.. ألم يُشتم رسول الله (ص) عندما وقف في وجه المنكر العقائدي الذي كان متفشياً في قريش من خلال الشرك وعبادة الأصنام؟ ألم يُهن (ص) عندما واجه المنكر الإنساني الذي يمتهن كرامة المرأة ويكرس الطبقية الظالمة بين السادة والعبيد؟ ألم يُسب (ص) عندما أعلنها حرباً لا هوادة فيها على المنكر الأخلاقي الذي يستبيح الاتجار بالزنا ويُكره الفتيات على البغاء؟ ألم يُحاصر (ص) ويُطرد من مكة عندما وقف في وجه المنكر السياسي والمتمثل بالطغيان والاستكبار؟ لكنه رغم كل ذلك لم يضعف ولم يلن عزماً، بل واجه كل ذلك الأذى والشتم والإهانات بالصبر والتحمل، حتى استطاع أن يعيد للمعروف قيمته ويكرس المنكر منكراً. ومن هنا فإن العاملين الرساليين يرون أن الصعاب التي تعترضهم هيّنة ما دامت بعين الله تعالى وفي سبيل تحصين مجتمعهم من التصدع والتلوث. في الحديث: خطب أمير المؤمنين (ع) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد فإنّه هلك من كان قبلكم حينما عملوا المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك، وإنّما لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأْمُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً"[2].

وفي الحديث أيضاً قال النبي (ص): "إنّ الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له، فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر"[3].

ثم علينا أن نتذكر جيداً أنّ الإمام الحسين (ع) قدم نفسه وأبناءه وأصحابه وكل ما يملك من أجل مواجهة المنكر الذي استشرى وفتك في جسم الأمة آنذاك، ليس المنكر الأخلاقي والشرعي فحسب، بل والمنكر السياسي، فقد عمّ الظلم والبغي وانتشر الفساد، وتحوّل الحاكم إلى أهمّ مروّج للمنكر وحارس له، وتمّت حراسة المنكر السياسي والأخلاقي بمنكر فكري يعتمد على بعض المفاهيم المزورة، وهذا ما جعل مواجهة المنكر أمراً صعباً ومكلفاً، وقد رأى الإمام الحسين(ع) أنّ الواجب يملي عليه أن يواجه المنكر السياسي ولو كلّفه ذلك أن يضحي بحياته وأهل بيته، فهو القائل في بعض منازل الطريق إلى كربلاء:" وإنّ الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ...ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقاً فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً"[4]. كما أنّه رأى أنّ من أولى واجباته أن يواجه المنكر الفكري ويفضح التزييف ويصحح الانحراف المفاهيمي الذي تعرضت له الأمة من خلال ضخ جملة من المفاهيم المخدرة لإرادة الناس والمشوشة لأفكارهم والمجمدة لحيويتهم[5].

ولذا أعلنها بكل وضوح قائلاً: "وأنا أحق من غيّر"، وقد تقدمت كلمته (ع) والتي أشار فيها إلى أهمّ معالم ومظاهر المنكر المستشري في زمانه، قال عليه السلام: " ألا وإنّ هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد .."[6].

ثالثاً: تنظيم الجهود

إنّ استحكام المنكر وانتشاره وتعدد أنواعه وكثرة منابره، تفرض علينا أن نعيش حالة استنفار وطوارئ في عملية المواجهة، ولكنه استنفار مدروس ومنظم، تتظافر فيه الجهود وتُدرس فيه الخطى والأساليب، وتُنظم عمليات المواجهة في نطاق مؤسسي، إنّ علينا أن نواجه الباطل بوعي وتخطيط وحكمة، لا بانفعال أو ارتجال، فالباطل يحاصرنا من كل جانب بوسائل متعددة وطرق شتى، فهو يمتلك الإمكانات ويحسن توظيفها في نشر أفكاره، فإن لم نتقن نحن إدارة المواجهة ونحسن تنظيمها فلن نربح المعركة ولن يتسنى لنا حماية بيئتنا الأخلاقية وقيمنا الدينية.

المحور الثالث: لماذا نواجه المنكر؟

وقد يتساءل البعض حتى في ساحاتنا: لماذا نواجه الباطل، ولمَ لا نترك الناس لحريتها والمحاسب هو الله في يوم الحساب؟

وفي الجواب على ذلك نطرح الأسباب التالية التي تحتم علينا رفض المنكر وإدانته ورفضه:

أولاً: مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

السبب الأول للمواجهة هو ما أشار إليه القرآن الكريم: قال تعالى وهو يحدّثنا عن انقسام داخل الجماعة المؤمنة من بني إسرائيل إزاء قصة تجاوز بعض المعتدين منهم للأمر الإلهي القاضي بامتناعهم عن الصيد يوم السبت: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [الأعراف:164]. فالآية المباركة تفيد بانقسام المؤمنين إلى قسمين:

القسم الأول: وهم الأشخاص الذين كانوا مصرِّين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

القسم الثاني: هم أولئك الأشخاص الذين سيطر عليهم اليأس من إمكانية التغيير، ولذا توجهوا إلى الصنف الأول بالسؤال الإنكاري عن فائدة وعظ العصاة الذين سوف يصيبهم العذاب الإلهي. فما كان جواب الصنف الأول إلى أن قالوا: إن استمرارنا بالوعظ هو لأحد سببين:

الأول: معذرة إلى الله تعالى.

الثاني: احتمال ارتداع الكثير وعودتهم إلى رشدهم.

إنّ الآية المذكورة توحي أن انتشار المنكر في الواقع قد يصل إلى حدّ أن يستحكم اليأس في نفوس بعض المؤمنين من إمكانية التغيير، فلا يكتفي بالتقاعس عن القيام بواجباته في هذا المجال بل قد يسعى إلى تثبيط غيره، ولو أنّه رآك تنهى عن المنكر فقد يقول لك: لا تفعل ولا تتعب نفسك، فهذا أمر لا يكن تغييره أو يقول: دعك من فلان فقد ختم الله على قلبه. وهذا الحد هو أخطر ما يمكن أن يصل إليه المنكر في امتداده وانتشاره، بحيث يعلن أهل المعروف الاستسلام للمنكر والاستعداد للتعايش معه، وإنّ الآية المتقدمة - فيما ذكرته على لسان الجماعة الثانية الرافضة للانهزام أمام المنكر - قد أوضحت أنّ الانهزام غير مبرر وأن عملية المواجهة لها فوائدها على مستويين:

الأول: الإعذار إلى الله في أداء الواجب، وهذه المعذرة لها فائدة نفسية، وهي أنها تجعل المسلم في موقع من يصرّ على إنكار المنكر في نفسه ورفض التعايش معه، وهذا ما تعبر عنه بعض الأخبار بإنكار المنكر بالقلب.

الثاني: احتمال التأثير، واحتمال التأثير هذا ليس احتمالاً واهياً كما يتخيل كثيرون، وذلك لأن لدى جبهة الرافضين للمنكر عنصر قوة، عليهم أن لا يغفلوا عنه، وهو أن المنكر في كثير من الأحيان على خلاف فطرة الإنسان، فإذا عملنا على استثارة مكامن الفطرة لدى الناس فبالتأكيد لن تذهب جهودنا سدى. وهذا ما نوضحه في النقطة التالية.

ثانياً: النهي عن المنكر وبقاء الإسلام/ القيم

ومن أهم ثمرات المواجهة أنّها تساهم في محاصرة الانحراف ونشر الخير، وتمهد لبقاء الشريعة الإسلامية واستمراريتها حية وفاعلة في وجه كل محاولات التشويه والتضليل أو الخروج عليها، ولا نبالغ بالقول: إنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الضامن لإقامة سائر الفرائض الإسلامية، إذ كيف ستبقى فريضة الصلاة وتستمر إقامتها إن لم نأمر بها باعتبارها رمز المعروف؟ وكيف نحاصر شرب الخمر إن لم ننه عنه باعتباره رمز المنكرات؟ ومن هنا جاء في الحديث عن أبي جعفر (ع) التعبير عنها بأنّها أم الفرائض، وأنّه لا تقام الفرائض إلاّ بها، يقول الإمام الباقر(ع) - فيما روي عنه - : "إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر"[7].

وفي الحديث عن أبي الحسن الرضا (ع): "لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم"[8]. وتمكين الأشرار ومن ثمّ عدم الاستجابة للأخيار هما النتيجة الطبيعية لعدم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنّ تراجع الأخيار وانكفاءهم عن الساحة سيعني تقدم الأشرار وانتشار المنكرات، وبعدها إذا أراد الأخيار معاودة الأخذ بزمام المبادرة فلن يستجاب لهم، لأنّ الموازين قد اختلت وتغيّرت ولم يعد للأخيار كلمة مسموعة.

ثالثاً: حماية أنفسنا من عدوى المنكر

ولا يتوقف الأمر عند حماية الإسلام وبقائه حياً وفاعلاً بل إنّ الأثر الطيب لهذه الفريضة يظهر في الأمة نفسها، من خلال صونها وأخذها بأسباب الطهارة والعفة والتكافل والنصرة، أما تقاعس أهل العلم والدعاة وتخاذلهم عن مواجهة المنكر وإدانته بكافة الطرق والوسائل الممكنة فهو لن يجنبهم هم وأبناءهم أو يحميهم من آثار المنكر ونتائجه السلبية، بل سيمتدّ المرض إلى منازلهم وبيوتهم وتسري المنكرات وتعمّ شيئاً فشيئاً وتزحف إلى أبنائهم وإخوانهم.. لأنّ من طبيعة المنكر وخصائصه أنّه يعدي، وتسري العدوى إلى الآخرين، ومع الوقت ستضعف المناعة ضد المنكر، وتتهاوى منظومة القيم والأخلاق، ولهذا فإنّ قيامي وقيامك بهذه الفريضة هو عمل ضروري لحماية أنفسنا وأهلينا وأبنائنا من "فيروس" المنكر وعدواه، فإنّ أبناءنا لا يعيشون في جزيرة معزولة، بل يعيشون في هذا الوسط الاجتماعي الكبير، فإذا فسد المجتمع أو فسدت بعض شرائحه فسوف يسري الفساد والمرض إلى البقية، هذا إن لم يبادروا لوضع حد للمنكر ومحاصرته أو التمرد عليه ورفض التعايش معه، فإنّ الذين يتعايشون مع المنكر هم كمن يعيش مع الأفعى في غرفة واحد، فلا يدري متى تلدغه بسمها القاتل.

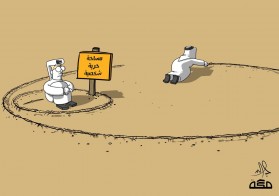

المحور الرابع: النهي عن المنكر والحرية الشخصيّة

وفي عملية المواجهة تعترضنا الكثير من العقبات والمعيقات، ليس التقاعس والاستسلام واليأس من إمكانية التغيير هو أخطرها، بل إن الأخطر من ذلك أنّه قد دخلت علينا بعض المفاهيم القلقة التي ساعدت ليس في ترويج المنكر وإضفاء نوع من المشروعية عليه وإعطاء فاعله حقَّ ممارسته فحسب، بل ورفض عملية إنكاره ونفي الحق في الاعتراض على مرتكبيه، ومن جملة هذه المفاهيم: مفهوم "الحرية الشخصية"، هذه الحرية التي تسمح للفرد أن يفعل ما يريد ما دام أنه لا يعتدي على الآخرين، وليس من حقنا - وفقاً لهذا المفهوم - الاعتراض عليه، وإنما الذي يحاسبه هو القانون إذا ارتكب ما يخالف القانون، وإذا كان مخطئاً من الناحية الدينية فالذي يعاقبه الله تعالى يوم القيامة، أما نحن فلا دخل لنا به ولا سلطة لنا عليه.

وهذا الحديث البرّاق والذي غزا العقول حتى اقتنع به البعض في ساحاتنا لا نستطيع الموافقة عليه على إطلاقه:

أولاً: إنّ الكلام ليس في المنكر الذي يرتكبه الإنسان في داخل بيته، حتى يقال: إنه لا يحقُّ لنا أن نقتحم عليه بيته وخصوصيته ونفضح أسراره ونشهّر به، وإنّما الكلام في المنكر الذي يمارسه المرء في الهواء الطلق ويفعله أمام الرأي العام، وهنا لا يحق له بذريعة الحرية الشخصية أن يسيء إلى المنظومة الأخلاقية والقيمية التي تحكم المجتمع، هذا ما يقرره الإسلام، أرأيت إلى الشخص الذي يلوّث البيئة العامة بالغازات الضارة أو نحوها (كحرق الدواليب وما ينتج عنه من تلويث للفضاء العام) ألا يحقّ لنا أن نمنعه من ذلك، لأنّه يسيء إلينا ويعتدي على أمننا الصحي في تلويث البيئة التي نعيش فيها؟ وهكذا لو أنّ شخصاً كان يرفع صوت المذياع في بيته أو في الشارع فيؤذي جيرانه أو المارة، فإنّ لنا حق الاعتراض عليه ومنعه من إقلاق راحة الناس وإزعاجهم. بالتأكيد يحق لنا منعه من ذلك، وهذا ما لا يناقش فيه أحد.

والحال عينه ينطبق على الشخص الذي يمارس "المنكر الشرعي والأخلاقي" علناً وأمام الملأ، كما لو كان يمشي عارياً في الشارع، أو يرتكب ما يخدش الحياء العام، أو تمشي المرأة سافرة متبرجة إلى حد التعري، فإنّ من حقنا أن نعترض على ذلك السلوك، لأنّه يلوث أجواءنا الإيمانية ويسيء إلى الأمن الأخلاقي للمجتمع، بما يعرّض أبناءنا وشبابنا للانحراف ويشجع بناتنا على الاقتداء به، وهكذا من يحتسي الخمر علناً وفي شوارع المسلمين، فإنّه بذلك يعتدي على خصوصيتهم الإيمانية ويستفز مشاعرهم الدينيّة التي تنظر إلى الخمر باعتباره أم الخبائث والمنكرات.

ثانياً: إنّ الحرية الشخصية لو أردنا الأخذ بها، وفق منظومتها الفكرية، فهي إنما تمنع من الاعتداء المادي أو المعنوي على حرية الأفراد والجماعات و"حقهم" في ممارسة ما يريدون، لكنها لا تمنع من الاعتراض على فكرهم أو ممارساتهم، فكما تضمن لهم تلك المنظومة الحق في أن يفكروا كما يريدون أو يفعلوا ما يشتهون، فإنّ المنظومة عينها تكفل لنا الحق في رفض أفكارهم وممارساتهم وبيان مخاطرها ومفاسدها على الفرد والجماعة. وما يعنينا فعلاً - كدعاة إلى الله تعالى - وفي إطار مواجهتنا المفتوحة مع المنكر ليس المواجهة باليد وبأساليب العنف، فالإنكار باليد ليس تكليفنا كأفراد، وإنما هو تكليف الدولة، وهي تقدم عليه وفق شروط خاصة، وإنما وظيفتنا ومسؤوليتنا هي في المواجهة الفكرية والرسالية مع المنكر، وفي هذه المواجهة، فإنّ منظومة حقوق الإنسان نفسها تعطينا متسعاً كبيراً في إدانة المنكر وبيان مضاره والدعوة إلى المعروف وبيان فوائده.

المحور الخامس: تطوير الأساليب في مواجهة المنكر

ومن الضروري أن ننبه هنا إلى أن مواجهة المنكر ليست مسألة جامدة في كيفية المواجهة وأساليبها وأدواتها، ولذا يكون من المهم أن نعمل على تطوير أساليبنا في مواجهة المنكر، إذ الكثير من أساليبنا القديمة لم تعد تجدي نفعاً، فلا معنى للجمود عليها فالأساليب ليست مقدسة.

والخطوة الأولى على هذا الصعيد هي أن تنطلق لدينا مؤسسات تُعنى بدراسة المنكر وتفكر في اختيار سبل المواجهة، مستفيدين من أفضل الأساليب المعاصرة، وبما أنّ إنسان اليوم ينجذب إلى الوسائل التقنية الحديثة، فلنعمل على مخاطبته بلغة هذا العصر ولنطلّ عليه من خلال الفضائيات الهادفة ومواقع التواصل الاجتماعي الملتزمة التي تحاكي عقله وتصل إليه بسهولة، فإنه لا ينتشر الهدى إلاّ من حيث ينتشر الضلال. وكل مال ينفق في هذا السبيل فهو يصرف في سبيل الله بل إنّ ذلك من أبرز مصاديق الجهاد بالمال، قال تعالى: {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} [التوبة:41]، وفي الحديث عن رسول الله (ص): "والذي نفسي بيده ما أنفق الناس من نفقة أحبّ من قول الخير"[9].

والخطوة الأخرى التي تكتسب أهمية خاصة، هي تربية الأشخاص الذين يتقون فن اجتذاب الناس، والآية المباركة أشارت إلى ضرورة التخصص وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ[آل عمران:104] فالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي أن يقوم به أشخاص منفرون، فأسلوب تقطيب الحواجب فضلاً عن التعنيف الكلامي لم يعد يجدي نفعاً في الكثير من المجتمعات، وإنما الأسلوب الأمثل بل هو الأساس في عملية الدعوة هو أسلوب الرفق، واحتضان الخاطئين والعصاة، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمران: 159]، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ [التوبة: 128].

تاريخ تنزيل المقال: 27-5-2020

محاضرة رمضانية أُلقيت على مجموعة من طلاب العلوم الدينية في العراق

[2] وستئل الشيعة، ج 16، ص 120، الباب الأول من أبواب أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الحديث 7.

[3] المصدر نفسه، الحديث 13.

[5] تعرضت في كتاب "عاشوراء قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء" إلى العديد من المفاهيم التي ساعدت الثورة الحسينية في إصلاحها، فليراجع.

[7] الوسائل، ج 16، ص 119، باب 1 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الحديث 6.

[8] المصدر نفسه، الحديث 4.